Die Anfänge

des Dorfes an seinem heutigen Platz gehen in die sächsisch-fränkische Zeit zwischen 530 und 900 n. Chr. zurück. In urkundlichen Erwähnungen wird Räbke 1153 als Ridepe, 1225 als Redepe, 1333 als Rideppe und 1399 als Redepke erwähnt. Der damalige Ortsname basiert auf dem Begriff rid-apa, was Rietwasser bedeutete. Das Riet steht dabei für Riede, womit ein kleiner Bach gemeint ist. Wahrscheinlich basiert die Benennung auf der Schunter, die den Ort passiert und rund 1 km nach ihrer Quelle noch ein kleines Gewässer ist, allerdings mit einem beträchtlichen Gefälle.

Das Dorf war mit seinen landwirtschaftlichen Flächen von Anfang an zu größten Teilen in Besitz von Adel und Kirche (Bischof von Halberstadt, Burgherren von Warberg). Durch den Zerfall der Wüstungen am Elm und den Zuzug der so genannten Köter und Brinksitzer bildete sich schon im Mittelalter die heutige Struktur des Haufendorfes heraus. Weit über die Region hinaus bekannt wurde Räbke durch seine Wassermühlen an Schunter und Mühlengraben, in denen als Endprodukte Mehl, Senf und Papier erzeugt wurde. Sieben davon sind noch eindeutig zu identifizieren, die Achte ging nach den Wirren des Dreißigjährigen Krieges zwischen Räbke, Frellstedt und Warberg unter.

Räbke war im 18. und 19. Jahrhundert mit dem neu begründeten Gewerbezweig von Papiermühlen an der Schunter ein bedeutender Ort in der überregionalen Papierproduktion aus Lumpen. Das war auch durch der Nähe zur Universitätsstadt Helmstedt mit seinem erheblichen Papierbedarf für Bücher geschuldet. Anfang des 18. Jahrhunderts existierten am Ort vier Papiermühlen, mehr als irgendwo sonst im Bereich des heutigen Niedersachsens auf so engem Raum. Zweifellos haben wir es hier mit Niedersachsens altem Papiermacherdorf zu tun.

Die Bevölkerung stieg im Mittelalter zum ersten Mal stark an, nachdem drei Wüstungen an den Höhen des Elmes wegen Wassermangels verlassen werden mussten. Ein zweiter, vergleichbarer Anstieg geschah nach dem 2. Weltkrieg durch die Flüchtlingsströme aus Schlesien, Ostpreußen und dem Sudetenland. Das Dorf erreichte seine höchste Einwohnerzahl mit 1.266 Einwohnern. Nach einer ständigen Abwärtsentwicklung, bedingt durch Verstädterung der Bevölkerung und einen Rückgang der Arbeitsplätze im ländlichen, zonengrenznahen Bereich in Landwirtschaft, Handwerk und Handel, erreichte das Dorf über Jahre hinweg eine stabile Einwohnerzahl zwischen 650 und etwa 700. Allerdings erleben wir seit 5 Jahren eine Trendwende. Räbke blüht als Wohnort auf, ist im Umfeld der Ober- und Mittelzentren attraktiv geworden, nicht nur wegen der angemessenen Grundstückskosten und eines lebendigen kulturellen und sozialen Lebens (17 Vereine und Organisationen). Ein neues Baugebiet entstand 2018 „Am Bischofsberg“, junge Familien und Paare ziehen zu, die Geburtenrate steigt. Selbst im Kerndorf gibt es so gut wie keine Leerstände an Immobilien.

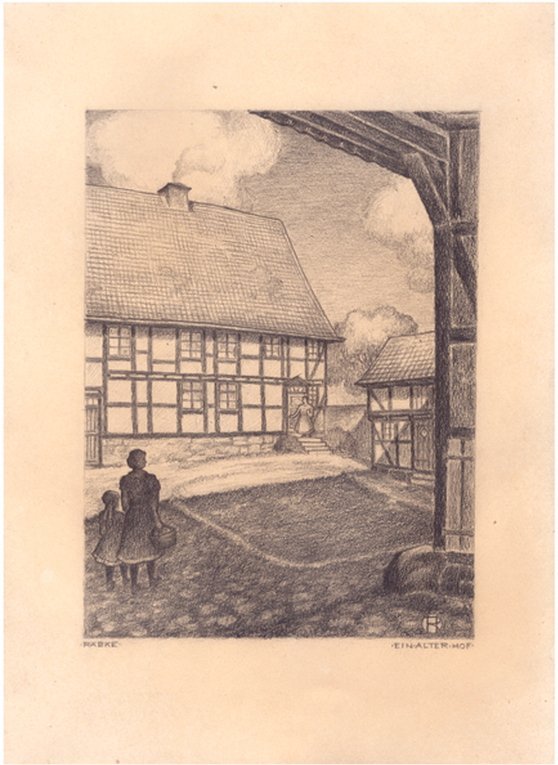

Trotz zweier „alter“ Neubausiedlungen (Am Heergarten/60er Jahre und Am Kirchberg/70-80er Jahre) ist das eigenständige Dorf, das seit 1970 zur Samtgemeinde Nordelm gehört, von der Bausubstanz her typisch agrarstrukturiert geblieben. Auch heute noch bestimmt die sächsisch-thüringische Gehöftform, der Vierseithof, das Ortsbild.

Am Westrand des Dorfes erstreckt sich seit 1981 eine Naherholungsanlage mit geheiztem Freibad, großzügig gestalteter Liegewiese, Schuntersee, Campingplatz, Minigolfplatz und Ferienhaussiedlung. Räbke wurde Fremdenverkehrsort 1. Priorität, was sich vor 1989 besonders durch den Zuzug und Wochenendaufenthalten von Berlinern und anderen Städtern zeigte. Heute leben hier etwa 100 Bürger mit erstem Wohnsitz.

Die Idylle des Dorfes ist nicht nur für die Einwohnerinnen und Einwohnern anziehend. In den vergangen Jahrzehnten war Räbke Kulisse mehrerer TV-Filme. Neben „Neues aus Uhlenbusch“ und dem Krimi „Eskalation“ wurde 2008 der Sat 1-Film „Böseckendorf – die Nacht, in der ein Dorf verschwand“ in Räbke gedreht.

Die mehrfachen erfolgreichen Teilnahmen am Dorfwettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ (früher „Unser Dorf soll schöner werden“) auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene steigerte den überregionalen Bekanntheitsgrad der Gemeinde und den Zusammenhalt in der Bevölkerung. Ein Stein in Dorfmitte erinnert an die Erfolge. Bereits im Jahr 2007 war Räbke unter den sechs Besten in Niedersachsen, im Jahre 2018 errangen die Räbker den Landessieg und standen 2019 mit 29 weiteren Dörfern aus Deutschland im Wettbewerb um den Titel „Golddorf“. Es wurde eine Silbermedaille, die anlässlich der Internationalen Grünen Woche im Januar 2020 beim Dorffest in Berlin überreicht wurde und mit einem Empfang beim Bundespräsidenten im März 2020 noch einmal veredelt wird.

Seit März 2019 ausgestattet mit einem eigenen Dorfleitbild und einer grafischen Leit-Linde, starten die Bewohner in eine neue Ära der Dorfentwicklung, unter dem Motto:

„Gemeinsam.Von uns.Für uns.“

C.L.

Räbke ist das Mühlendorf in Niedersachsen

Dem Autor des Bandes „Niedersächsische Mühlengeschichte“, Wilhelm Kleeberg, galt Räbke als „der interessanteste Mühlenort des Kreises Helmstedt…“, denn er hat heute noch sieben Wassermühlen. Die Mühlen wurden oder werden alle von der einst so wasserreichen, vom Elm kommenden Schunter angetrieben. Diese sieben Wassermühlen sind alle schon 1802 in der Geographisch Statistischen Beschreibung aufgeführt: Über dem Dorf eine Privatpapiermühle, eine Wassermühle mit Grützgang, die Kammer-Erbenzinsmühle ist, im Dorf drei Privatwassermühlen, eine Ölmühle, eine Papiermühle, ferner eine Roßölmühle.“

Der Schunterquelle am nächsten liegt die heute noch idyllisch anmutende Räbker Obermühle. Sie wurde im Jahr 1708 als Papiermühle erbaut und hatte mit diesem quellnahen Standort die besten Voraussetzungen zur Fertigung guter weißer Papiere. Dass ihre Betreiber diesen Vorteil sowie ihre Profession zu nutzen wussten, zeigen nicht nur eine Anzahl der hier gefertigten Papiere, die ihren Qualitätsanspruch schon in verschiedenen „Hollandia-Wasserzeichen“, durchaus auch mit dem Ortsnamen „RAEBCKE“ kombiniert, zum Ausdruck brachten. Sondern es wird der Papierfabrikant Borchers etwa zum Jahr 1743 gar lobend hervorgehoben, weil er „so schönes besonderes und großes Schreib- und Druckpapier zu machen wisse, welches sich im ganzen Lande nicht hat finden lassen“. Diese Beurteilung hielt sich: Im 19. Jh. wird die Obermühle schlicht als die „Holländische Papiermühle“ bezeichnet.

1865 jedoch war auch hier Schluss mit der Papierproduktion, und die Mühle wurde zur Mahlmühle umgebaut. Neben ihrer bestechenden Fachwerkoptik beeindruckte noch lange ihr imposantes Wasserrad von 6m Durchmesser.

Die Gebäude wurden in den späten Jahren des letzten Jahrhunderts von dem Bauunternehmer Gustav Mölle wieder hergerichtet. Mühlentechnik ist allerdings nicht mehr vorhanden, denn nach Einstellung des Mühlenbetriebes durch die Pächterfamilie Kammel wurde die Technik entfernt, es war der damalige Zeitgeist.

Die Amtsmahlmühle ist die zweite Mühle „von oben“. Diese obere Amtsmühle stellte in der Mitte des 20. Jahrhunderts ihren Mühlenbetrieb ein. Ende der sechziger Jahre wurden das marode Wasserrad und die Subsysteme entfernt. Noch in den zwanziger Jahren drehte sich das Mühlenrad als eine einfache Schrotmühle.

Die dritte Mühle am Schunterlauf ist die so genannte Mönchmühle. Die älteste bekannte Urkunde über einen bestimmten Hof in Räbke aus dem Urkundenbuch des Hochstiftes Halberstadt sagt aus, „1205 war der Platz für die Mühle vom Halberstädter Bischof Konrad den Marientaler Mönchen auf ihre Veranlassung zu übergeben.“ Sofort nach dem Erwerb wird mit dem Mühlenbau begonnen. Die Mahlmühle wird auch als Reihehof mit der Größe eines Halbspännerhofes angegeben. Damit ist diese Mühle die älteste urkundlich erwähnte Mühle Räbkes.

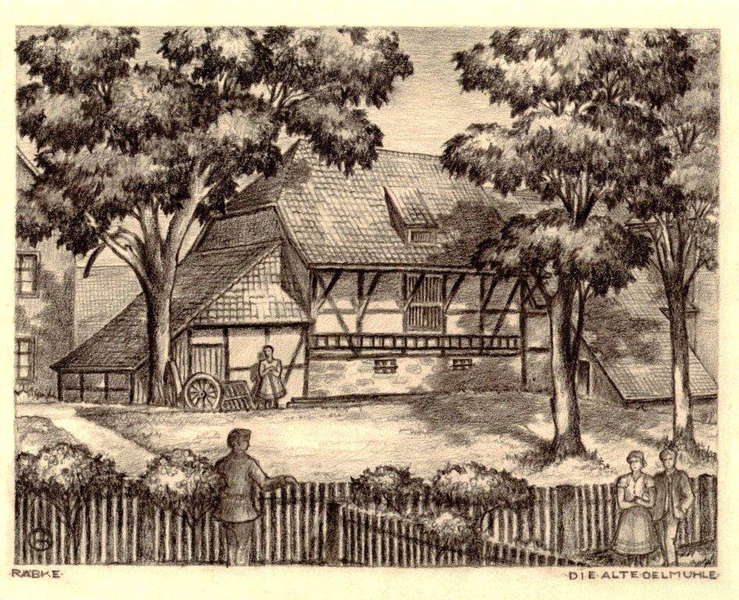

Die vierte Mühle war als Ölmühle betrieben mitten im Dorf gelegen. Diese Mühle war die jüngste Mühlengründung im Dorf. Etwa zur gleichen Zeit bekam das Dorf auch seine beiden eigenen Backhäuser. Dies zeigt uns eine durchaus gute wirtschaftliche Situation in der Zeit der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts an. An die Stelle der bisherigen Mühle wurde 1859 die spätere „Willecke“ gebaut. Im Jahre 1900 wurde auf das Recht des Ölschlagens verzichtet.

1908 kam die Mühle dann in den Besitz der Familie Willecke Der Ölmühlenbetrieb dauerte von 1917 bis 1923, danach wurde sie bis in den zweiten Weltkrieg hinein als Schrot- und Häckselmühle betrieben.

Die fünfte, heute als Museumsmühle hergerichtete Wassermühle Liesebach wurde am 14. September 1236 als Erbenzinsmühle des Klosters St. Ludgeri in Betrieb genommen. Sie stellt damit eine der ältesten Mühlen des Dorfes Räbke dar. Der letzte Müller ließ nach Aufgabe der Mühle die Technik annähernd unverändert im Mühlengebäude, so dass sich die einmalige Gelegenheit ergab, die Mühle zu Schauzwecken wieder herzurichten. Hierzu gründete sich 2009 der Räbker Förderverein Mühle Liesebach e.V., der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Mühlenanlage zu restaurieren und instand zu halten. Das Mühlenrad und diverse Subsysteme der Mühlentechnik wie Stein- und Walzenmahlgänge können zu Schauzwecken wieder genutzt werden. Ein schöner Versammlungsraum steht auch für private Feiern offen. Jährlich besuchen um die 35 Gruppen die Mühlenanlage. In jedem zweiten Jahr findet eine große Veranstaltung zum Deutschen Mühlentag statt und der Förderverein lädt unterjährig zu diversen Veranstaltungen von Konzertabenden bis hin zur besinnlichen Adventsfeier.

Die sechste Mühle, die so genannte Mühle Prinzhorn, dient heute, am Braunschweiger Jakobsweg gelegen, als Pilgerherberge. Sie wurde ebenfalls als Mahl- und Schrotmühle genutzt und soll bereits 1228 von Mönchen erbaut worden sein.

Außerhalb Räbkes in Richtung Frellstedt liegt inmitten der Feldmark mit Hof Lampe die siebte Räbker Mühle mit sehr bewegter Geschichte. Auf dem Platz einer bisherigen Mahlmühle gründeten hier im Jahr 1594 Niedersachsens damals bedeutendste Buchhändler und Verleger eine Papiermühle, die seitens des Herzogs „seiner Fürstl. Gnaden Julius Universität zur Ehren“ konzessioniert wurde – nämlich zur Versorgung der Helmstedter Universitäts-Buchdruckerei mit dem für die zahlreichen Publikationen der Professoren erforderlichen Druckpapier. Diese Papiermühle und spätere Papierfabrik weist im Laufe ihrer Geschichte eine Anzahl teils spektakulärer Höhepunkte auf, etwa bezüglich ihrer durchaus überregionalen Bedeutung, ihres enormen Verkaufspreises und technologischer Prioritäten – vom ersten Holländischen Geschirr in Niedersachsen bis hin zu frühen Beiträgen bei der weltweiten Entwicklung zum Holzpapier.

Zwei Großbrände innerhalb von nur 15 Jahren waren die Hauptursache für den Niedergang in der zweiten Hälfte des 19. Jh. Es folgte eine Zeit als Senffabrik, bis auch dieser Betrieb wie alle anderen Räbker Mühlen in den 1950er Jahren stillgelegt wurde – zur Zeit des großen Mühlensterbens, da industrielle Großmühlen die kleingewerblichen Mühlen verdrängten.

Dies war ein kurzer Abriss zur Räbker Mühlengeschichte. Es handelt sich dabei um einen Auszug der ausführlichen Darstellung zur Räbkes Mühlen, die auf der Internetpräsenz des Räbker Fördervereins Mühle Liesebach e.V. unter https://muehle-liesebach.de zu finden ist.

L.A. – Überarbeitung Joachim Lehrmann

Räbke hat einige bedeutende Menschen hervorgebracht

Nach der Veröffentlichung unserer Website, ist dieser sehr interessante Vorschlag von Herrn Manfred Marondel bei uns eingegangen, dessen Haupt-Thema wir hier nun präsentieren können.

Herr Marondel schrieb, dass Räbke einige bedeutende Menschen hervorgebracht habe, wie die unten aufgeführten Links am Beispiel des Namens Gropius, einer deutschen Unternehmer-, Künstler- und Architektenfamilie aus der Gegend von Halberstadt, zeigen.

So gab es den Räbker Pfarrer Georg Ludwig Siegfried Gropius (1726 – 1784), dessen dort geborener und wohl aufgewachsener Sohn Georg Christian Gropius später der Stadt Athen Landflächen für den Bau des dortigen königlichen Schlosses (heutiges Parlamentsgebäude) schenkte. Er war außerdem Kupferstecher, Hauslehrer der Kinder von Wilhelm von Humboldt sowie Zeichner und Reisebegleiter von Jakob Ludwig Salomon Bartholdy in Italien, Kleinasien und Griechenland. Ab 1810 war Georg Gropius 6 Jahre lang Vizekonsul Großbritanniens in Thessalien, danach österreichischen Generalkonsul in Athen. Er erwarb ein großes Vermögen durch Ölexport und eigene Schiffe.

Ein anderer Nachkomme des eingangs erwähnten Räbker Pfarrers, nämlich Walter Gropius (1883 – 1969), begründete eine neue Bauarchitektur, die auch unter seinem Namen und „Bauhaus-Architektur“ bekannt wurde.

Im Rahmen des 100-jährigen Bauhaus-Jubiläums im Jahr 2019 haben bundesweit Veranstaltungen stattgefunden, bei denen der Name und das Wirken Walter Gropius‘ ein wesentlicher Kernbestandteil war.

In der am Ende dieses Betrages folgenden Foto-Galerie können Sie sich einen kleinen Eindruck davon machen.

Hier nun die Links zur Übersicht und Stammfolge der Familie Gropius

Und hier die Links zu Einzel-Personen der Familie Gropius

Letztendlich noch zwei Literaturauszüge (es kann zu Lesebeschränkungen seitens Google kommen)

- Martin Gropius: Leben und Werk eines Berliner Architekten 1824-1880

von Arnold Körte - Berliner Bürgertum im 18. und 19. Jahrhundert

von Nadja Stulz-Herrnstadt

Unten folgt noch die Foto-Galerie…